人気沸騰!イタリア・オペラの新女王、待望2度目のリサイタル!

バルバラ・フリットリソプラノ・リサイタル

指 揮:カルロ・テナン 管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

BARBARA FRITTOLI Soprano Recital

女王の歌

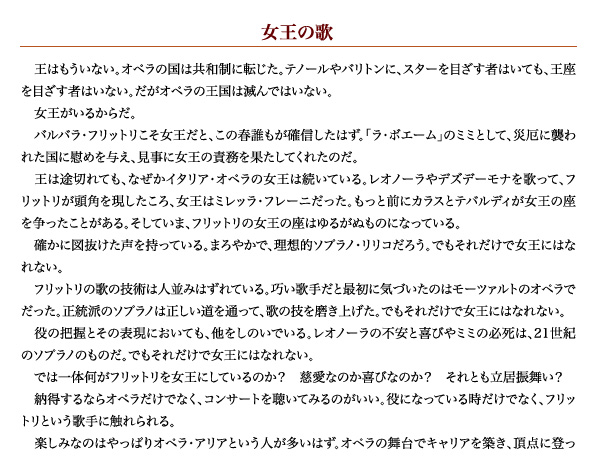

王はもういない。オペラの国は共和制に転じた。テノールやバリトンに、スターを目ざす者はいても、王座を目ざす者はいない。だがオペラの王国は滅んではいない。 女王がいるからだ。 バルバラ・フリットリこそ女王だと、この春誰もが確信したはず。「ラ・ボエーム」のミミとして、災厄に襲われた国に慰めを与え、見事に女王の責務を果たしてくれたのだ。 王は途切れても、なぜかイタリア・オペラの女王は続いている。レオノーラやデズデーモナを歌って、フリットリが頭角を現したころ、女王はミレッラ・フレーニだった。もっと前にカラスとテバルディが女王の座を争ったことがある。そしていま、フリットリの女王の座はゆるがぬものになっている。 確かに図抜けた声を持っている。まろやかで、理想的ソプラノ・リリコだろう。でもそれだけで女王にはなれない。 フリットリの歌の技術は人並みはずれている。巧い歌手だと最初に気づいたのはモーツァルトのオペラでだった。正統派のソプラノは正しい道を通って、歌の技を磨き上げた。でもそれだけで女王にはなれない。 役の把握とその表現においても、他をしのいでいる。レオノーラの不安と喜びやミミの必死は、21世紀のソプラノのものだ。でもそれだけで女王にはなれない。 では一体何がフリットリを女王にしているのか? 慈愛なのか喜びなのか? それとも立居振舞い? 納得するならオペラだけでなく、コンサートを聴いてみるのがいい。役になっている時だけでなく、フリットリという歌手に触れられる。 楽しみなのはやっぱりオペラ・アリアという人が多いはず。オペラの舞台でキャリアを築き、頂点に登ったソプラノの魅力はオペラ・アリアにあるに決まっている。それはそうなのだけれど、個人的にはフリットリの歌う歌曲も聴いてみたい。ドイツ歌曲ならさらに面白い。そこで巧い歌手としての技を見せるのか、知的な表現を前面に出すか、それとも素直な歌唱の良さを改めて示すのだろうか。いろいろ想像してしまう。 意表をついたりしないものの、時におや?と思う選択を、フリットリはしてきた。もうモーツァルトは歌わないかな、と思ったら「コシ・ファン・トゥッテ」に出てフィオルディリージを歌った。アイーダを歌うと聞いて出かけて行ったら、あっさり降りてしまった。その気まぐれが女王らしさってものなのかもしれません。 いまおや?と思っているのはもちろんR.シュトラウス「四つの最後の歌」だ。日本に捧げようとしているのだとしても、一体どのように歌うのだろう。聴かずにはいられない。聴いてもしも走り寄りたくなったとしても、じっと耐えよう。それが王冠を戴く者への礼儀というものだ。 堀内 修(音楽評論家)

ミラノ・スカラ座「ドン・カルロ」より

予定される曲目

<Aプロ> 1月26日(木)7:00p.m./会場:東京オペラシティ コンサートホール R.シュトラウス:歌劇『サロメ』より 「7つのヴェールの踊り」[オーケストラ] R.シュトラウス:歌曲「四つの最後の歌」 ヴェルディ:歌劇『オテロ』より 第3幕 舞踏音楽(バッラビレ)[オーケストラ] ヴェルディ:歌劇『アロルド』より "ああ、われはいずこに" ヴェルディ:歌劇『アッティラ』より 前奏曲 [オーケストラ] ヴェルディ:歌劇『シモン・ボッカネグラ』より "夕やみに星と海はほほえみ" ヴェルディ:歌劇『運命の力』より 序曲 [オーケストラ] ヴェルディ:歌劇『運命の力』より "神よ、平和をあたえたまえ" <Bプロ> 2月1日(水)7:00p.m./会場:東京オペラシティ コンサートホール マルトゥッチ:「タランテッラ」 [オーケストラ] マルトゥッチ:歌曲「追憶の歌」 プッチーニ:歌劇『修道女アンジェリカ』より 間奏曲 [オーケストラ] プッチーニ:歌劇『ジャンニ・スキッキ』より "私のお父さん" プッチーニ:歌劇『妖精ヴィッリ』より 第2幕の間奏曲 「夜の宴」[オーケストラ] プッチーニ:歌劇『マノン・レスコー』より "この柔らかなレースの中で" プッチーニ:歌劇『マノン・レスコー』より間奏曲 [オーケストラ] チレア:歌劇『アドリアーナ・ルクヴルール』より "私は創造の神の卑しい僕" チレア:歌劇『アドリアーナ・ルクヴルール』より "哀れな花よ"

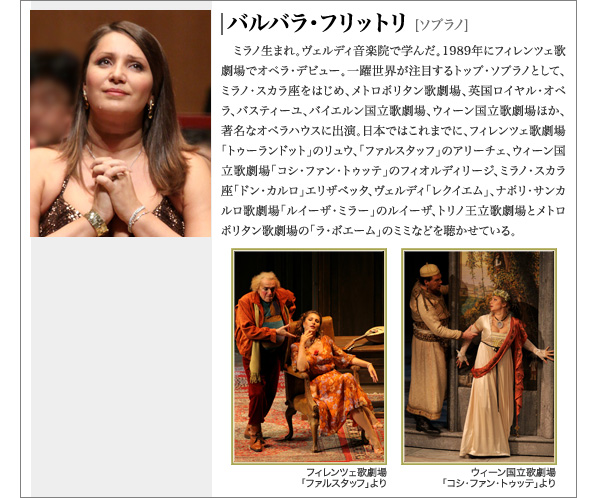

バルバラ・フリットリ [ソプラノ]

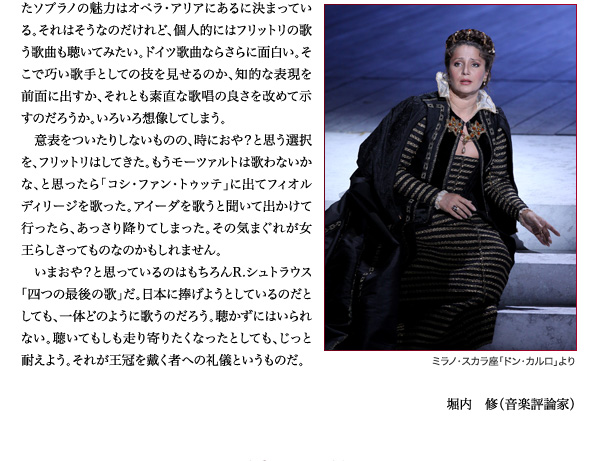

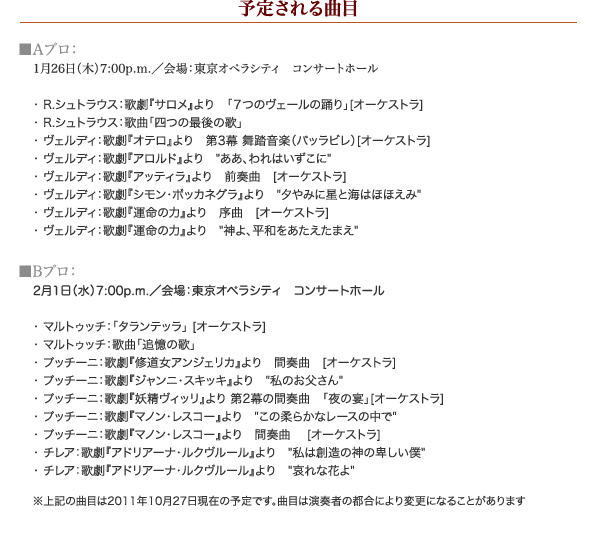

ミラノ生まれ。ヴェルディ音楽院で学んだ。1989年にフィレンツェ歌劇場でオペラ・デビュー。一躍世界が注目するトップ・ソプラノとして、ミラノ・スカラ座をはじめ、メトロポリタン歌劇場、英国ロイヤル・オペラ、バスティーユ、バイエルン国立歌劇場、ウィーン国立歌劇場ほか、著名なオペラハウスに出演。日本ではこれまでに、フィレンツェ歌劇場「トゥーランドット」のリュウ、「ファルスタッフ」のアリーチェ、ウィーン国立歌劇場「コシ・ファン・トゥッテ」のフィオルディリージ、ミラノ・スカラ座「ドン・カルロ」エリザベッタ、ヴェルディ「レクイエム」、ナポリ・サンカルロ歌劇場「ルイーザ・ミラー」のルイーザ、トリノ王立歌劇場とメトロポリタン歌劇場の「ラ・ボエーム」のミミなどを聴かせている。

フィレンツェ歌劇場 「ファルスタッフ」より

ウィーン国立歌劇場 「コシ・ファン・トゥッテ」より

指揮:カルロ・テナン

1969年イタリア生まれ。1990年代にボローニャ歌劇場とミラノ・スカラ座で首席オーボエ奏者を務めながら、指揮をダニエレ・ガッティとロリン・マゼールに、ピアノをフランコ・スカラに師事。ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団、フィレンツェ五月音楽祭管弦楽団、ボローニャ歌劇場管弦楽団、マンハイム国立劇場管弦楽団、フェニーチェ歌劇場管弦楽団、リンツ・ブルックナー管弦楽団、パレルモ・マッシモ劇場管弦楽団など重要なオーケストラで指揮を行う。オペラ指揮では、「後宮からの逃走」をオルデンブルクで、「ドン・ジョヴァンニ」をプレシアで、「魔笛」をパレルモ・マッシモ劇場管弦楽団で、「トスカ」をインスブルック州立チロル劇場で、「ラ・ボエーム」をマンハイム国立劇場管弦楽団で指揮した。

photo:Kiyonori Hasegawa