ミラノ・スカラ座来日記念 ダニエル・ハーディング指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽団 特別演奏会

ヴェルディ&ワーグナー生誕200年を機に、 若き巨匠が殿堂スカラ座のオーケストラを指揮する、ただ一度の演奏会!

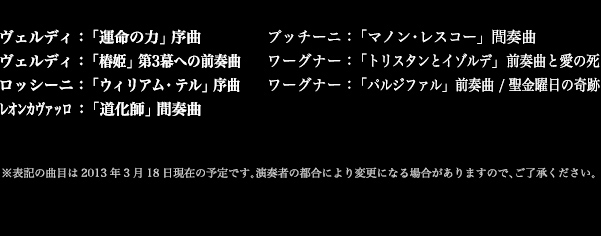

<オペラ名曲集> 予定される楽曲 ヴェルディ: 「運命の力」序曲 ヴェルディ: 「椿姫」第3幕への前奏曲 ロッシーニ: 「ウィリアム・テル」序曲 レオンカヴァッロ: 「道化師」間奏曲 プッチーニ: 「マノン・レスコー」間奏曲 ワーグナー: 「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死 ワーグナー: 「パルジファル」前奏曲/聖金曜日の奇跡 ※表記の曲目は2013年3月18日現在の予定です。演奏者の都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。

音楽界の未来を担う俊英指揮者ハーディングが、 殿堂オーケストラとの共演で見せる、愛する日本の聴衆への勇姿!

1975年生まれの英国人指揮者ダニエル・ハーディングが、音楽界に鮮烈な登場を果たしたのは1990年代中頃のことである。

サイモン・ラトルとクラウディオ・アバドが力強く後押しする20代前半の青年指揮者。それがハーディングの第一印象であった。

しかし、何といっても衝撃的だったのは、1999年にエクサン・プロヴァンス音楽祭引っ越し公演「ドン・ジョヴァンニ」(ピーター・ブルック演出)の指揮者として初来日したときである。当時24歳。その若々しく覇気に満ちた演奏は、「モーツァルトとはこのようでなければならない」という既成概念を打ち砕く、疾風のような激しい、そして強い説得力を持つものであった。

これは私の憶測だが、アバドがハーディングを育てたというよりも、ハーディングの若々しいエネルギーが、アバドに影響を与えたのではなかろうか。それくらい、ハーディングの才能は衝撃的な可能性を秘めたものだったのだ。ムーティと決別したスカラ座が、かつての音楽監督だったアバドの音楽上の“息子”ともいえるハーディングと接近したのも、歴史の必然だと私は思っている。

以来、ハーディングはウィーンやベルリンを始め、世界中から求められる指揮者の一人となった。オペラのみならず、若い世代の聴衆から高い支持を受けるシンフォニックなレパートリーのすべてについても言えることだが、ハーディングの音楽は、常に強靭な緊張の糸がピンと張り巡らされている。弱音の中に室内楽の響きを紛れ込ませたり、金管の表情にドキリとするような不協和な表情をこっそり忍び込ませたり…。作品の本質へと鋭く迫る、ある種の直接性があるのだ。決して守旧的な居心地の良さに聴き手を安住させず、誰もが慣れ親しんだ楽曲であっても、常に新たな意味の問いかけと、非日常性の裂け目がある。

ウィーンやスカラが繰り返しハーディングを求め続ける最大の理由はそこにある。本当に待ち望まれているのは、ルーティンな安全運転ではなく、何か常識を超えるような飛躍や、魔法のような化学反応なのではあるまいか? ハーディングは、それができる数少ない選ばれた指揮者なのだ。

そんな彼がこよなく愛するのが、日本の聴衆である。特に、2011年3月11日の東日本大震災当日にたまたま日本に滞在しコンサートを敢行した経験は、日本への愛とシンパシーをいっそう深めることになった。今回のスカラ座とのコンサートは、ハーディングの勇姿を日本の聴衆にお披露目する場でもあり、彼自身、燃えないわけがない。

プログラムはオペラの名管弦楽曲集だが、ここでハーディングはロマン派から現代に至るまでの豊富なシンフォニックなレパートリーの経験を存分に活かすに違いない。ここで中心となっているヴェルディやワーグナーといった作曲家たちは、言うまでもなく、一国の文化にとどまらない、そしてオペラという一ジャンルにもとどまらない、私たちの過去も現在も未来も包摂した巨大な存在である。新しい視点は常に求められるのだ。

世界のオペラとオーケストラの未来の一角を担うハーディングの檜舞台を、ぜひとも熱い視線で見守りたい。

林田直樹(音楽ジャーナリスト)

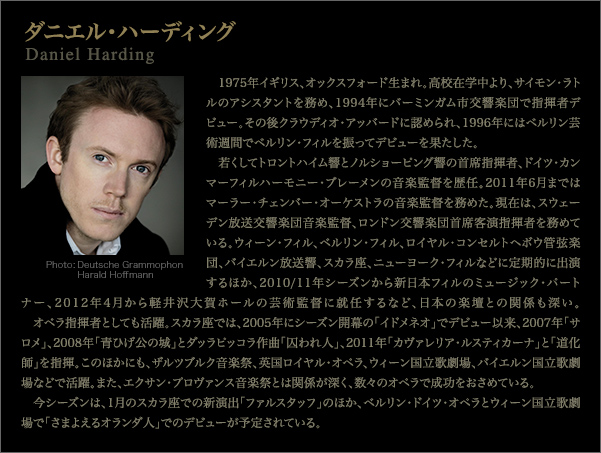

ダニエル・ハーディング 1975年イギリス、オックスフォード生まれ。高校在学中より、サイモン・ラトルのアシスタントを務め、1994年にバーミンガム市交響楽団で指揮者デビュー。その後クラウディオ・アッバードに認められ、1996年にはベルリン芸術週間でベルリン・フィルを振ってデビューを果たした。 若くしてトロントハイム響とノルショーピング響の首席指揮者、ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンの音楽監督を歴任。2011年6月まではマーラー・チェンバー・オーケストラの音楽監督を務めた。現在は、スウェーデン放送交響楽団音楽監督、ロンドン交響楽団首席客演指揮者を務めている。ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団、バイエルン放送響、スカラ座、ニューヨーク・フィルなどに定期的に出演するほか、2010/11年シーズンから新日本フィルのミュージック・パートナー、2012年4月から軽井沢大賀ホールの芸術監督に就任するなど、日本の楽壇との関係も深い。 オペラ指揮者としても活躍。スカラ座では、2005年にシーズン開幕の「イドメネオ」でデビュー以来、2007年「サロメ」、2008年「青ひげ公の城」とダッラピッコラ作曲「囚われ人」、2011年「カヴァレリア・ルスティカーナ」と「道化師」を指揮。このほかにも、ザルツブルク音楽祭、英国ロイヤル・オペラ、ウィーン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場などで活躍。また、エクサン・プロヴァンス音楽祭とは関係が深く、数々のオペラで成功をおさめている。 今シーズンは、1月のスカラ座での新演出「ファルスタッフ」のほか、ベルリン・ドイツ・オペラとウィーン国立歌劇場で「さまよえるオランダ人」でのデビューが予定されている。 Photo:Deutsche Grammophon Harald Hoffmann

ミラノ・スカラ座管弦楽団 オペラの演奏にかけては世界屈指と評されているミラノ・スカラ座管弦楽団は、今やコンサート活動においてもきわめて高い国際的評価を勝ち得ている。その特色はなんといっても、代々受け継がれてきたスカラ座ならではの、粒立ちのくっきりとした一糸の乱れもないアンサンブルの技術にある。しなやかで柔らかい音色、その音色のバランスを整える俊敏さが持ち味となっている。 1854年のアルベルト・マッツカートの登場、そして19世紀末のアルトゥーロ・トスカニーニの登場に始まり、名指揮者を途切れなく輩出してきた。ヴィルヘルム・フルトヴェングラー、ヘルベルト・フォン・カラヤン、グイド・カンテッリ、レナード・バーンスタイン、カルロス・クライバー、クラウディオ・アッバード、リッカルド・ムーティに至るまで、その輝かしい歴史によってオーケストラの名声はつねに高められてきた。

ヴェルディ:「運命の力」序曲 ヴェルディ:「椿姫」第3幕への前奏曲 ロッシーニ:「ウィリアム・テル」序曲 レオンカヴァッロ:「道化師」間奏曲 プッチーニ:「マノン・レスコー」間奏曲 ワーグナー:「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死 ワーグナー:「パルジファル」前奏曲/聖金曜日の奇跡 ※表記の曲目は2013年3月18日現在の予定です。演奏者の都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。

9月5日(木)7:00p.m. 東京文化会館

S=¥19,000 A=¥17,000 B=¥15,000 C=¥12,000 D=¥10,000 E=¥8,000

エコノミー券= ¥5,000

(7月27日(土) よりイープラスのみで発売。お一人様2枚まで)

学生券=¥2,500

(7月27日(土)NBS WEBチケット (学生会員) のみで発売。25歳までの学生が対象。公演当日、学生証必携)

◆ペア割引券

※ NBSチケットセンター電話予約のみで受付

S券ペア割=¥37,000 A券ペア割=¥33,000 B券ペア割=¥29,000

※未就学児童のご入場はお断りします。

一斉前売開始 4月27日(土)10:00a.m.より

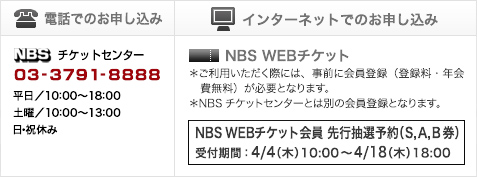

電話でのお申し込み

NBSチケットセンター TEL03-3791-8888 平日:10:00~18:00 土曜:10:00~13:00 日・祝休み ※一斉前売開始日(4/13)のみ土曜の受付は15:00までインターネットでのお申し込み

NBS WEBチケット *ご利用いただく際には、事前に会員登録(登録料・年会費無料)が必要となります。 *NBSチケットセンターとは別の会員登録となります。NBS WEBチケット会員 先行抽選予約(S,A,B券)

受付期間:4/4(木)10:00~4/18(金)18:00

UniCredid Main Partner for foreign tours of Teatro alla Scala

JT Patner of La Scala Tour 2013

主催:財団法人日本舞台芸術振興会/日本経済新聞社

後援:イタリア大使館